"Design & Disability" al Victoria and Albert Museum di Londra

L'azione creativa e la produzione artistica delle persone con disabilità in mostra

di Marta Atzeni

È raro che una mostra sappia tenere insieme, in uguale misura, la forza della testimonianza individuale e la portata di una riflessione collettiva sul senso del progettare. Design and Disability, al Victoria and Albert Museum (South Kensington) di Londra fino al 15 febbraio 2026, riesce appieno in questo intento: non solo racconta il contributo spesso trascurato di persone disabili, sorde e neurodivergenti al mondo del progetto, ma invita chi la visita a ripensare il progetto, restituendo centralità alle differenze.

Curata da Natalie Kane, l’esposizione si articola in tre sezioni – Visibility, Tools, Living – per un totale di 170 oggetti che spaziano dalla tecnologia all’architettura, dalla grafica al design, dalla fotografia alla moda. Una selezione che, pur estendendosi dagli anni Quaranta del Novecento a oggi, non vuole tracciare una storia sistematica del rapporto tra progetto e disabilità, ma piuttosto mostrarne la varietà delle sue declinazioni e la pluralità dei suoi protagonisti, la potenza creativa e il profondo legame con pratiche di giustizia sociale.

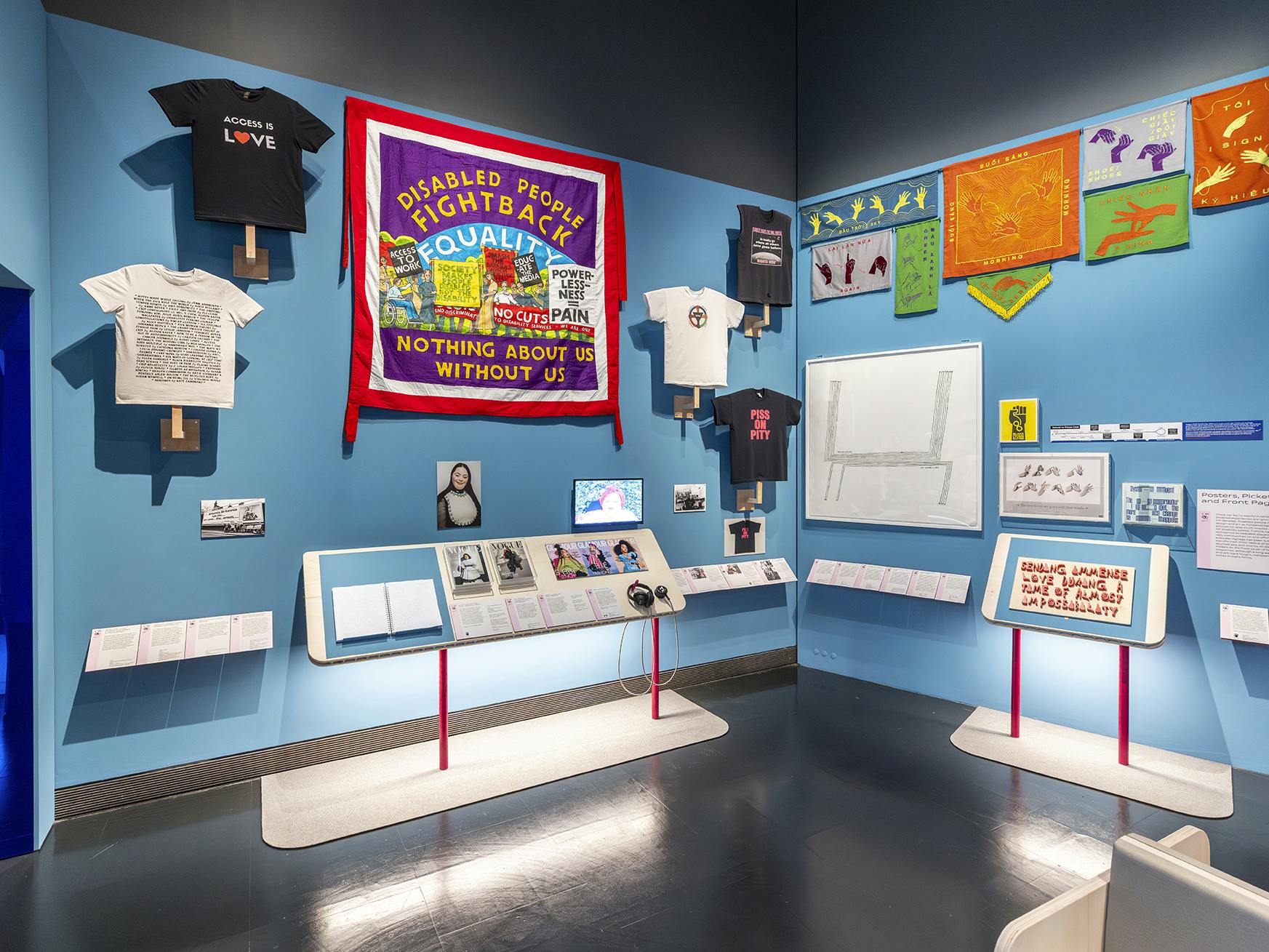

La prima sezione, Visibility, celebra l’espressione dell’identità e della cultura disabile. Oltre a celebri esempi in cui il design è stato strumento per campagne di sensibilizzazione e lotte per i diritti, come il poster The best lovers are good with hands di AIDS Ahead e l’iconica maglietta PISS ON PITY, la sezione apre una finestra sul mondo delle riviste autopubblicate e dei podcast. Comodamente seduti su una panca imbottita, i visitatori possono sfogliare zine e ascoltare podcast, prodotti da e per persone disabili, che costituiscono piattaforme essenziali di espressione e aggregazione. A queste forme di attivismo contemporaneo si affiancano esempi di auto-determinazione dai campi della moda e della fotografia: dai copricapi ai corpetti sgargianti di Sky Cubacub, che rivendicano piena agency per corpi e identità esclusi dalle narrazioni dominanti, ai gioiosi autoritratti di Marvel Harris e agli spaccati di quotidianità in tempo di Covid di Jameisha Prescod.

Si concentra sul design Tools. Ribaltando la visione che riduce le persone disabili a utenti passivi, la seconda sezione di Design and Disability presenta un’antologia di piccoli e grandi hack che dimostra come la necessità, lungi dall’essere limite, sia spesso matrice di innovazioni radicali. Progettato da Microsoft insieme a comunità di gamer disabili, il celebre Xbox Adaptive Controller è esposto accanto alle ingegnose soluzioni low-tech concepite da Cindy Wack Garni per tornare a compiere semplici azioni quotidiane dopo essere divenuta disabile in età adulta. Vi è inoltre il touchpad Touchstream, realizzato dall’ingegnere e fondatore di Fingerworks, Wayne Westerman, per alleviare i suoi dolori alla mano: un dispositivo che, utilizzando sensori per tracciare i movimenti, sostituisce la tastiera tradizionale. Inizialmente commercializzata per persone con difficoltà motorie a carico delle mani, nel 2005 l’invenzione è stata acquistata da Apple che, incorporandone le funzionalità nel primo iPhone, ha rivoluzionato l’industria tecnologica.

L’azione creativa delle persone disabili influenza non solo l’innovazione degli strumenti, ma anche la trasformazione dell’ambiente costruito e dei sistemi che lo regolano. Living, ultima sezione della mostra, racconta le battaglie per l’accessibilità e il ruolo del design in questo processo. Public S/Pacing, di Helen Stratford, è una coperta pensata per il riposo negli spazi pubblici, le cui scritte ricamate denunciano le carenze progettuali sfidando le logiche abiliste. Il Grove Road Housing Project nella contea inglese di Nottinghamshire, ideato dagli attivisti Maggie e Ken Davis nel 1976, è il primo esempio di edilizia sociale che ha reso possibile vita indipendente per persone in sedia a rotelle. SEALAB, invece, è una scuola per bambini ciechi e ipovedenti a Gujarat, in India, progettata con un’attenzione particolare alla navigazione sensoriale: texture diverse lungo le pareti indicano il cambiamento di funzione degli ambienti, mentre i diversi profumi delle erbe aromatiche segnalano la presenza delle corti. In mostra anche Signstrokes, un nuovo vocabolario sviluppato dagli studenti di architettura Adolfs Kristapsons e Chris Laing, che introduce la terminologia architettonica nella lingua dei segni.

Se i progetti in mostra offrono un racconto potente e stratificato, non meno significativo è lo spazio che li accoglie. All’ingresso della galleria, un’area di accoglienza dà il benvenuto con un video in British Sign Language (BSL), mentre una mappa sensoriale e un’audio-descrizione facilitano l’orientamento. Lungo tutto il percorso, puntellato di stazioni di sosta, superfici e pavimentazioni tattili segnalano la presenza di teche, piattaforme e tavoli espositivi posti ad altezze accessibili. Una zona di decompressione, con arredi e oggetti pensati da terapisti occupazionali conclude la visita. Un manifesto dell’accessibilità e dell’inclusività, rafforzato dalla presenza di materiali informativi proposti in diversi livelli di complessità linguistica e formati: pannelli e didascalie tattili, guide cartacee a grandi caratteri, audiodescrizioni e video tour in BSL.

Mostrando, nel tempio delle arti applicate, come a rendere le persone disabili non sia la loro condizione, ma piuttosto le barriere politiche, ambientali e comportamentali della società, Design and Disability invita professionisti, studenti e non solo a riscrivere la grammatica del progetto. Solo ridefinendo radicalmente inclusione, agency e normalità è possibile sviluppare pratiche progettuali autenticamente responsabili e tracciare nuove rotte per il design del futuro.

Questo contenuto è rilasciato secondo i termini e le condizioni della licenza Creative Commons c.d. “Free Culture” – CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/); detta licenza consente, citando la fonte, di utilizzare e condividere i contenuti con qualsiasi mezzo e formato, nonché di trasformarli, per qualsiasi fine anche commerciale, e con facoltà di sub licenziare in futuro i contenuti ad altro editore, purché con le condizioni e i termini della medesima licenza CC BY-SA.

Diversi termini di titolarità e licenza sono indicati esplicitamente.