L’accessibilità museale inizia online

Come costruire siti web accessibili a più pubblici

di Marina Lo Blundo

Premessa

In questo articolo non si intendono fornire regole per l’elaborazione di siti web accessibili, per le quali si rimanda alle fonti utili elencate in chiusura, ma si intende discutere il contesto attuale, a livello di normativa italiana e di Agenda europea, mostrando lo stato dell’Arte, in particolare in Italia. Il discorso si articola su due livelli: un livello tecnico, che riguarda la configurazione del CMS (Content Management System: Sistema di Gestione dei Contenuti) e dunque l’architettura del sito, e un livello legato all’esperienza di navigazione, in cui hanno ruolo preminente le scelte grafiche e i contenuti.

L’attenzione verrà posta innanzitutto sui siti web dei Luoghi della cultura italiani – e in particolare dei Musei Italiani, afferenti al Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, e al Sistema Museale Nazionale.

Il contesto normativo: il concetto di accessibilità

Il tema dell’accessibilità online dei siti web di musei (intendendo sia Musei che Parchi archeologici, siano essi istituti autonomi o afferenti alle Direzioni Regionali Musei) si inserisce in un discorso più ampio di accessibilità online dei siti web delle PA. La necessità di fornire al cittadino informazioni chiare e semplici rispetto a una ricerca o necessità è stata alla base di un lungo dibattito su linguaggi, strutture, architetture dei siti web.

Dal punto di vista normativo, la legge di riferimento è la n. 4 del 9 gennaio 2004, Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici in cui già si prevede la pubblicazione di specifiche linee guida: le linee guida WCAG (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), pubblicate il 5 giugno 2008. La Legge 4/2004 è aggiornata nel DL 106 del 10 agosto 2018, che a sua volta recepisce la Direttiva dell’Unione Europea relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Direttiva 2016/2102). Si richiama qui la definizione di accessibilità secondo il Legislatore: «la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari» (Legge 4/2004, art. 2 co. 1).

La legge tutela in particolare le persone che potrebbero essere discriminate nell’uso del mezzo tecnologico, e in particolare le persone con disabilità, che necessitano di fruire delle informazioni digitali in modo diverso (impiegando tecnologie assistive). Ma sarebbe sbagliato pensare che l’accessibilità riguardi solo le persone con disabilità. Il concetto dunque si amplia in quello di usabilità e l’obiettivo diviene non soltanto quello di abbattere le barriere fisiche e cognitive, ma di ridurre le difficoltà – di lettura, di navigazione, di comprensione – che ingenerano fatica negli utenti.

Le linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web WCAG 2.1 «comprendono una grande varietà di raccomandazioni per consentire una maggiore accessibilità ai contenuti web. Seguendo queste linee guida si renderanno accessibili i contenuti ad un più ampio numero di persone con disabilità, tra le quali cecità e ipovisione, sordità e perdita dell'udito, limitazioni motorie, disabilità del linguaggio, fotosensibilità nonché combinazioni di queste, e si migliorerà in parte l'accessibilità anche per chi ha disturbi dell'apprendimento e/o limitazioni cognitive. Le linee guida non potranno comunque ritenersi esaustive per tutte le esigenze degli utenti con tali disabilità. Le WCAG 2.1 sono linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web applicabili a dispositivi desktop, laptop, tablet e mobili. Seguirle aiuterà a rendere i contenuti Web più usabili dagli utenti in generale».

Le specifiche tecniche

A livello di CMS e di architettura del sito, si devono seguire i principi del Design for all e prevedere, pertanto, una configurazione tale da soddisfare i requisiti indicati nelle linee guida AGID in materia di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Nello specifico in fase di sviluppo occorre prevedere:

- Markup semanticamente adeguato per rendere il contenuto del sito più facilmente accessibile per le tecnologie assistive.

- Tag di intestazione gerarchici e definizione chiara dei tag landmark, per creare una struttura di contenuto ben organizzata e facile da navigare con tecnologie assistive.

- Testo alternativo per immagini, in modo che gli utenti con problemi di vista possano comprendere il contenuto delle immagini.

- Tecniche di testo nascosto per migliorare la comprensibilità di elementi visivi ai lettori di schermo. Tecniche di testo espandibile per fornire informazioni aggiuntive senza distrarre gli utenti dal contenuto principale del sito.

- Tecniche di testo alternativo con impiego di icone e simboli, in modo che gli utenti con disabilità cognitive possano comprendere il loro significato.

- Navigazione interamente accessibile tramite tastiera, in modo che gli utenti con disabilità motorie possano navigare il sito senza il supporto del mouse.

Di pari passo con l’architettura del sito va strutturata l’architettura dei contenuti e l’aspetto. Il primo passo è adattare il design e la struttura dei contenuti alle modalità di lettura online e ai processi cognitivi del lettore in rete. È quindi necessario rispettare regole di usabilità, formattazione e organizzazione del testo. Il secondo passo è quello di creare e organizzare i contenuti in modo che incontrino le esigenze degli utenti: in fase di progettazione bisogna per prima cosa chiedersi a chi si rivolge il sito web, dunque chi siano gli utenti finali, cioè le user personas, e sulla base delle loro esigenze strutturare le informazioni.

Le specifiche tecniche da seguire si possono riassumere in tre punti:

- Colori e contrasti accessibili per migliorare la leggibilità del testo e garantire la fruibilità a utenti con problemi di vista e daltonismo.

- Contenuto testuale ingrandibile dagli strumenti di sistema che non alteri la leggibilità.

- Navigazione coerente, logica e ben strutturata, in modo che gli utenti possano facilmente trovare il contenuto desiderato.

Lo stato dell’arte… in rete

Molti musei italiani, in particolare gli istituti autonomi afferenti al Ministero della cultura, si sono dotati negli ultimi anni di siti web rispondenti alle linee guida AGID più sopra richiamate sia in termini di design che di accessibilità.

Allo stesso modo, numerosi musei pubblici non statali si sono dotati di siti web disegnati tenendo conto delle linee guida WCAG richiamate più sopra, grazie a finanziamenti PNRR specificamente assegnati dal Ministero della cultura – Direzione Generale Musei nell’investimento “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

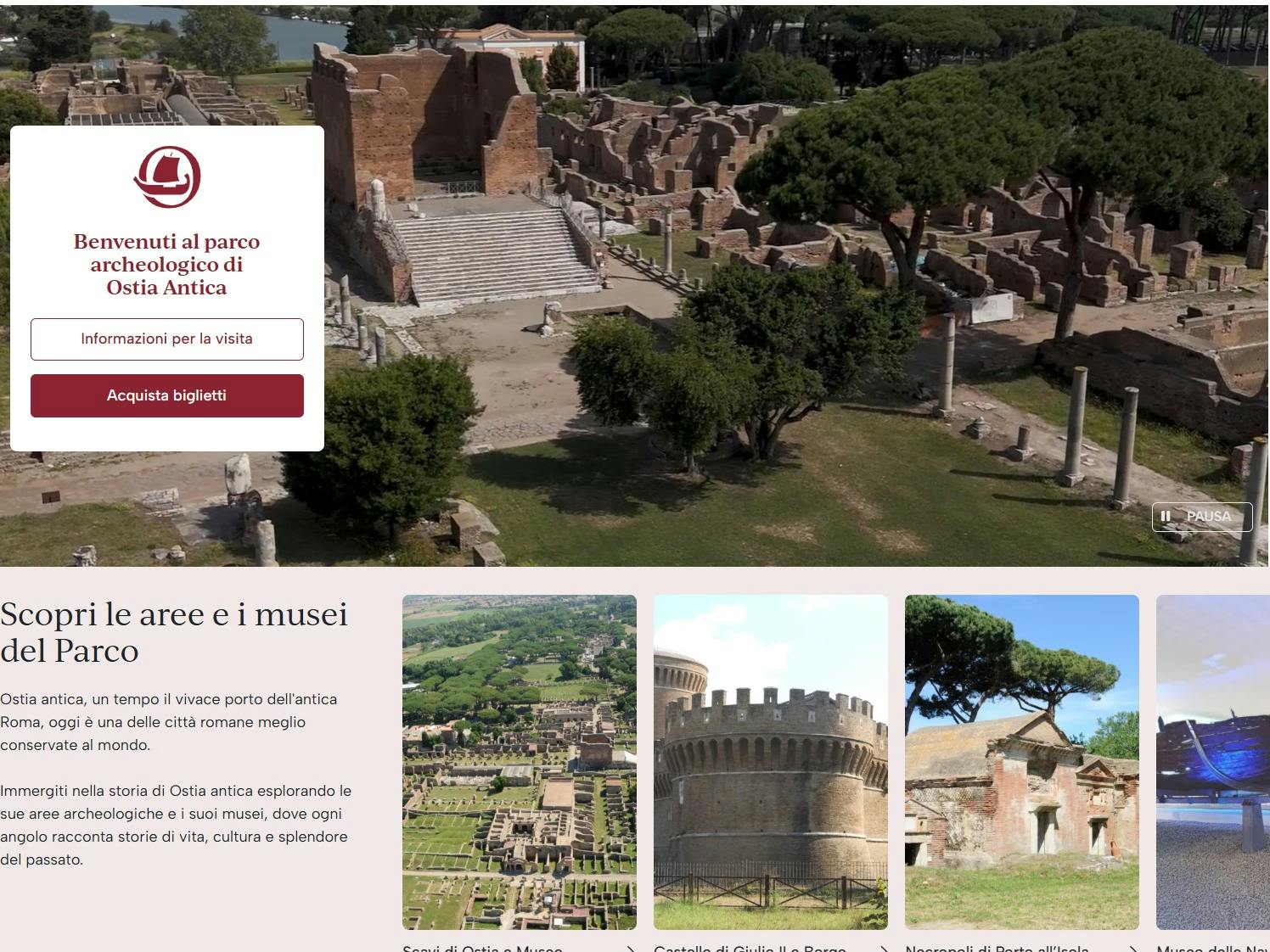

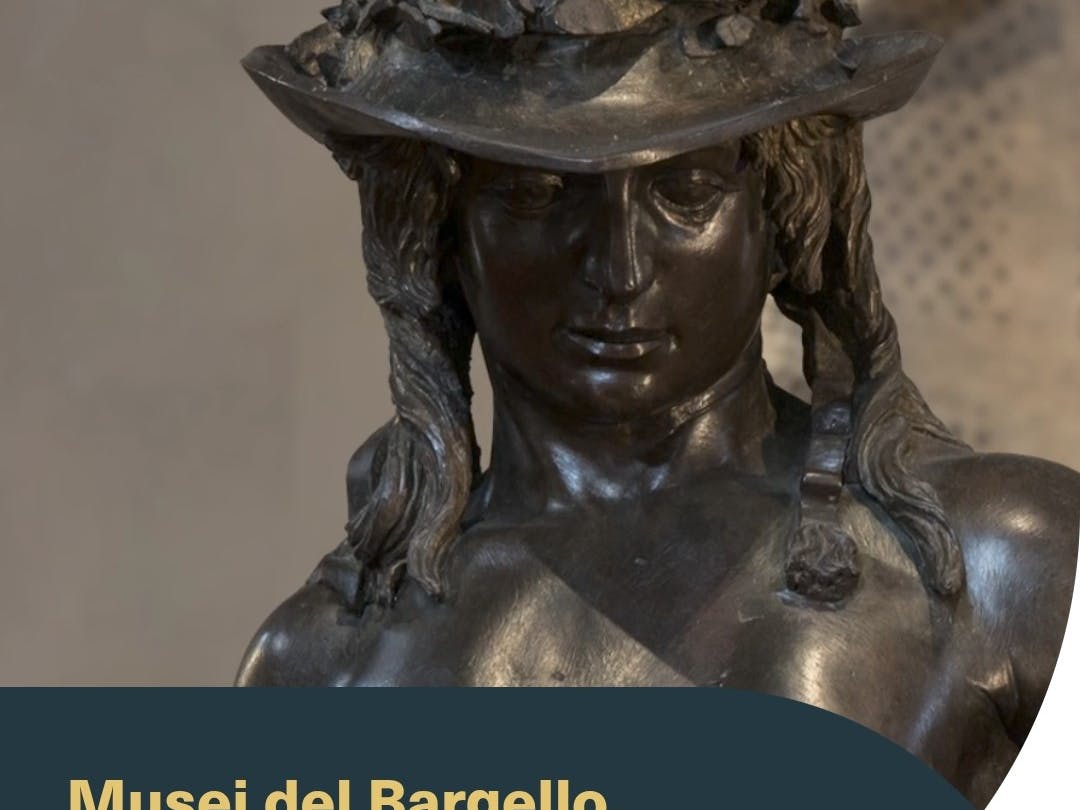

Le caratteristiche che accomunano questi siti accessibili sono l’estrema intuitività nella navigazione, una gerarchia dei contenuti e dei menù ben organizzata in homepage che prevede in genere un header visivo di forte impatto (foto o video), con un box in evidenza per l’acquisto biglietti e info per pianificare la visita; segue la presentazione del sito/museo o dei siti nel caso di Parchi archeologici, o ancora delle mostre in corso, a seguire una sezione dedicata agli eventi. È importante che questa sezione sia sempre aggiornata, così come ogni variazione di orario o di prezzo del biglietto, nonché ogni minimo avviso per il pubblico: il personale del Museo dev’essere messo in condizioni (e quindi deve ricevere formazione adeguata) di poter agire autonomamente nella produzione e modifica dei contenuti. Per questo è bene che il CMS scelto sia facile e intuitivo anche e soprattutto per chi opera in back-end. Anche la navigazione da mobile è sempre intuitiva: soprattutto in questa versione è fondamentale una gerarchizzazione dei contenuti efficace e strategica, pertanto all’atto della progettazione dev’essere ben chiaro cosa va messo in evidenza rispetto a contenuti – menù meno rilevanti.

I siti web dei Musei/Luoghi della cultura che consiglio di prendere in esame per valutare l’effettiva rispondenza alle esigenze di accessibilità fisica e cognitiva sono:

Parco archeologico del Colosseo

Parco archeologico di Ostia antica

Pinacoteca di Brera

Musei del Bargello

Museo archeologico nazionale di Taranto

Museo Poldi Pezzoli (Milano)

Explora - Il Museo dei Bambini di Roma

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Roma)

MUNDA Museo Nazionale d’Abruzzo

Gli altri musei italiani seguiranno in un futuro ormai prossimo: la strada è ormai tracciata.

Questo contenuto è rilasciato secondo i termini e le condizioni della licenza Creative Commons c.d. “Free Culture” – CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/); detta licenza consente, citando la fonte, di utilizzare e condividere i contenuti con qualsiasi mezzo e formato, nonché di trasformarli, per qualsiasi fine anche commerciale, e con facoltà di sub licenziare in futuro i contenuti ad altro editore, purché con le condizioni e i termini della medesima licenza CC BY-SA.

Diversi termini di titolarità e licenza sono indicati esplicitamente.

Per approfondire

Bibliografia

Y. Bindi, Language design. Guida all’usabilità delle parole, Apogeo, Milano, 2017

R. Bombi, a cura di, Manuale di comunicazione istituzionale e internazionale, Il Calamo, Roma, 2013

J. Deyla, Accessibilità: colori, immagini e parole, in G. Mason, P. Zilio, La comunicazione digitale per la PA, Apogeo Education/Maggioli Editore, Santarcangelo (RN), 2019, pp.243-250

N. Mandarano, Musei e media digitali, Carocci, Roma, 2019

N. Mandarano, Il digitale per i Musei, Carocci, Roma, 2024

G. Mason, P. Zilio, La comunicazione digitale per la PA, Apogeo 2019

Sitografia

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

in italiano: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/

https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/Linee%20guida%20sull%27accessibilit%C3%A0%20degli%20strumenti%20informatici%20-%20Soggetti%20privati.pdf

https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html

https://designers.italia.it/community/notizie/20250414-contenuti-linguaggio-microtesti-e-tono-di-voce-i-fondamenti-di-italia-si-aggiornano/