Esperienza nella Galleria Borghese con i pubblici fragili

Storie di accessibilità

di Stefania Vannini

Un’istituzione culturale partecipativa è un luogo in cui i visitatori possono creare, condividere ed entrare in connessione gli uni con gli altri intorno ai contenuti. Creare significa che i visitatori contribuiscono con le proprie idee, oggetti ed espressioni creative all’istituzione e tra di loro. Condividere significa che le persone discutono, portano con sé, rielaborano e ridistribuiscono sia ciò che vedono sia ciò che creano durante la visita. Connettersi significa che i visitatori socializzano con altre persone – membri dello staff e altri visitatori – che condividono i loro stessi interessi. Intorno ai contenuti significa che le conversazioni e le creazioni dei visitatori si concentrano sulle prove, gli oggetti e le idee più significative per l’istituzione in questione.

I Musei possono contribuire in modo significativo alla crescita culturale della società e al benessere delle persone, se pongono al centro delle proprie azioni e strategie la cura di nuovi e diversi pubblici, soprattutto le persone con specifiche esigenze legate a disabilità e fragilità, accolte per lavorare insieme, in modo attivo e quindi partecipato, sulla storia e sulla specificità delle collezioni, vera identità delle istituzioni museali.

Accogliere, facilitare la frequentazione del museo e rendere l’esperienza culturale gratificante per ogni tipo di pubblico, soprattutto se rivolta a persone con fragilità, senza rendere banali i contenuti, rende il Museo un valido strumento di miglioramento sociale, dove si promuovono esperienze conoscitive e di formazione diretta e spazio in cui sperimentare un nuovo rapporto con l’Arte, luogo di incontro e scambio tra persone diverse.

È necessario quindi ripensare il ruolo del Museo affinché esca dalla propria torre eburnea per raggiungere, motivare e attrarre i pubblici, anche i più difficili: è proprio questa la sfida che ho raccolto nel mio ruolo di referente per l’Accessibilità della Galleria Borghese. Dal 2019, infatti, ho avviato una programmazione per agevolare la frequentazione del museo da parte di persone con disabilità in un luogo in cui è forte il flusso del pubblico turistico.

Il primo intervento ha visto la realizzazione di mappe tattili collocate all’esterno, con una breve storia dell’edificio in Braille e in ‘nero’ per le persone cieche e con normale riduzione della facoltà visiva, e in lingua inglese per il pubblico internazionale. Le due mappe tattili, pensate per tutti nell’ottica dell’Universal Design, sono divenute importanti luoghi di incontro delle tante persone che attraversano ogni giorno Villa Borghese e si radunano sui piazzali antistanti il Casino nobile pinciano.

L’accessibilità alla Galleria Borghese prevede la compresenza di diversi pubblici tra di loro: non separa dunque la disabilità dal pubblico normodotato perché le attività prevedono e includono la partecipazione attiva di entrambi i pubblici. Per esempio, il progetto per le persone con disabilità della vista include persone vedenti, come quello dedicato alla comunità sorda prevede anche l’incontro e lo scambio con persone udenti: questo approccio crea relazioni e promuove stimolanti condivisioni emotive tra persone diverse, contribuendo così all’abbattimento del pregiudizio nei confronti della disabilità e, allo stesso tempo, arricchendo l’esperienza culturale e umana di chi partecipa.

A oggi l’Ufficio Accessibilità propone un’ampia offerta di progetti, continuativi nel tempo, realizzati in collaborazione con persone con disabilità: questo approccio, come appena evidenziato, si fonda su una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle aspettative dei pubblici con fragilità diverse, consentendo il raggiungimento di risultati più mirati e rendendo l’esperienza di fruizione culturale più funzionale e soddisfacente. Ne è un esempio il progetto Storie del Cardinale Scipione e di Casa Borghese ideato nel 2019 in co-progettazione con una storica dell’arte sorda, docente di Lingua dei Segni Italiana (LIS) e guida turistica. Il progetto, condotto in doppia lingua, in italiano e in LIS, coinvolge la comunità sorda e udente insieme, in percorsi tematici a cadenza mensile, che esplorano le vicende collezionistiche della famiglia padrona di casa. Ormai al quarto anno, l’attività ha finora coinvolto più di centinaio di persone sorde e altrettante persone udenti, offrendo a chi partecipa l’opportunità di sviluppo personale e di conoscenza dell’altro. Si è creata così una piccola comunità di persone udenti che si sono avvicinate alle problematiche del mondo sordo, praticando l’empatia e apprezzando la bellezza della lingua dei segni: un’esperienza umana significativa che va ben oltre la comune visita guidata. Recentemente le Storie sono state arricchite da momenti performativi in Visual Vernacular, una forma d’arte derivata dalla lingua dei segni. È una tecnica teatrale in cui tutto il corpo dell’attore sordo è coinvolto al fine di rendere, in modo fortemente espressivo, i racconti e le descrizioni delle principali opere del museo. Gli appuntamenti sono stati occasioni rilevanti dal punto di vista culturale per tutti rendendo la Galleria Borghese un luogo unico di sperimentazione di nuove tecniche artistiche e performative.

Sempre in un contesto di progettazione partecipata, significativo è il progetto Al di là del marmo, un podcast narrativo dedicato alla valorizzazione della collezione archeologica del museo, spesso assorbita e trascurata dalla 'magnificenza' dei gruppi scultorei di Gianlorenzo Bernini posti al centro delle sale, ma che dialogano visivamente con l’antichità collocata lungo le pareti. Le storie e i miti che raccontano i marmi antichi della Galleria sono scritte in collaborazione con un archeologo esperto in storytelling; le audiodescrizioni delle opere hanno visto la revisione dei testi da parte di una docente e scultrice cieca per essere pienamente accessibili anche alle persone con disabilità della vista. Gli episodi del podcast possono quindi essere ascoltati da Tutti, ma sono particolarmente efficaci per costruire l’immagine mentale di chi non ha l’ausilio della vista. Con cadenza mensile e su prenotazione, il museo programma visite tattili ispirate al podcast, alle quali partecipano persone cieche e vedenti insieme.

Le storie di Al di là del marmo hanno ispirato anche i partecipanti a Spiragli. Percorsi di Salute mentale nella Galleria Borghese, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale della ASL ROMA 1. Il progetto prevede la frequentazione abituale del museo da parte di un gruppo di persone a rischio di esclusione sociale, integrando i tradizionali metodi clinici, riabilitativi e terapeutici, con il linguaggio dell’arte, che diviene strumento di aggregazione e benessere psico-fisico in un museo che si apre alla collettività e si pone come luogo di unione e confronto per una cultura inclusiva e accessibile per tutti. Dopo aver ascoltato gli episodi del podcast e partecipato a incontri nel museo davanti alle opere, il gruppo Spiragli ha intrapreso un percorso introspettivo che ha portato alla scrittura di testi personali, poi registrati con le voci degli stessi autori, che saranno a breve disponibili sul sito del museo. Il podcast include ora anche una versione in lingua inglese, per rendere la collezione di antichità Borghese accessibile a un pubblico internazionale, affinché le opere archeologiche possano continuare a dialogare con tutti, svelando quei valori eterni che vanno al di là del marmo.

Tra gli ultimi progetti attivati, all’indomani dello scoppio del conflitto bellico, l’Ufficio Accessibilità ha ospitato il tirocinio di una giovane rifugiata ucraina, vincitrice del progetto Protezione Unita a Obiettivo Integrazione (P.U.O.I.), un percorso integrato di inserimento socio lavorativo per cittadini migranti regolarmente presenti sul territorio nazionale, allo scopo di favorire il loro l’inserimento nel mercato del lavoro. La tirocinante ha seguito un percorso formativo per sviluppare competenze sulle collezioni del museo per poi dedicarsi all’accoglienza di piccoli gruppi di donne, bambini e adolescenti della stessa nazionalità che lei stessa ha guidato nelle sale del museo. L’obiettivo di questo percorso, che prosegue ancora oggi con centri e associazioni varie, è quello di offrire opportunità di incontro, partecipazione e benessere alla comunità ucraina che vive in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

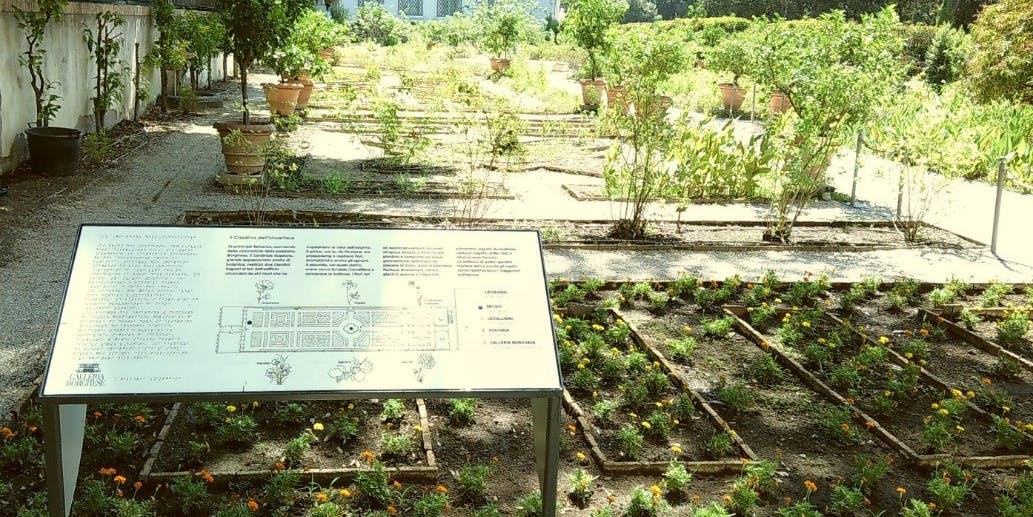

Inoltre, con i fondi PNRR, sono state collocate altre due mappe tattili nei Giardini segreti ai lati dell’edificio, dove il Cardinale trascorreva tante ore della sua giornata, appassionato collezionista anche di rarissimi flores, oltre che di antichità e pittura. Le mappe tattili sono il fulcro del progetto di resa accessibile dei Giardini segreti che, a breve accoglierà audio-narrazioni e videoLIS e un libro tattile 'componibile' con schede sulle principali specie floreali presenti.

Questo contenuto è rilasciato secondo i termini e le condizioni della licenza Creative Commons c.d. “Free Culture” – CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/); detta licenza consente, citando la fonte, di utilizzare e condividere i contenuti con qualsiasi mezzo e formato, nonché di trasformarli, per qualsiasi fine anche commerciale, e con facoltà di sub licenziare in futuro i contenuti ad altro editore, purché con le condizioni e i termini della medesima licenza CC BY-SA.

Diversi termini di titolarità e licenza sono indicati esplicitamente.

È così che la Galleria Borghese si propone ai pubblici fragili, offrendo occasioni di crescita personale e di socializzazione, che si riverberano anche al suo interno attraverso l’interesse attivo – e con una partecipazione al di sopra di ogni aspettativa – del personale dell’accoglienza, che in questi mesi sta partecipando ad un corso di formazione pensato nell’ottica di migliorare il servizio del museo ai propri pubblici.